郑志:爱心没有国界 捐款61万元支持意大利抗疫

1月31日,他向华中科技大学同济医学院附属协和医院捐款20万元;2月中旬至3月初,他又陆续向贵州省红十字会捐款81万元;2019年,他将贵州商学院给予的60万元高层次人才引进费作为奖学金,奖励并资助家庭 困难且品学兼优的学生。他叫郑志,作为一名学者,平时勤俭积累,将钱花在最需要的地方;他不仅潜心科研、教书育人,而且有一颗服务社会 的赤子之心、感恩之心。

勤俭用于善举

疫情发生以来,郑志时刻关注着疫情发展的形势,更牵挂着坚守在抗疫一线的医护人员。

早在1月31日,他就向华中科技大学同济医学院附属协和医院捐款20万元。

除了捐款,他还捐赠了当时的抗疫紧缺物资——口罩。在得知贵州商学院春季开学医用物资非常紧张后,他多方筹措、主动协调资源向贵州商学院、贵州省社科联纳雍县扶贫点分别捐赠了1万只一次性口罩。

2月10日,郑志又通过贵州省红十字会,以个人名义捐款20万元,用于贵州医科大学大学城医院医护人员慰问费。

3月2日,他再次向省红十字会捐款61万元,该笔捐款目前已经汇入中国红十字基金会专款账户,将用于支持意大利疫情防控工作。

“爱心没有国界,哪里需要就捐到哪里。”郑志告诉记者,“红十字会作为国际组织,意大利疫情非常严重,需要中国提供支持,所以我将捐款用于支持意大利疫情防控。”

“他是疫情防控期间,省级红十字会接受捐赠最多的个人。”贵州省红十字会筹资与财务部部长蔡咏梅告诉记者。

“对我来说,捐赠是听从内心的呼唤,做了一点自己特别想做、应该做的事。我牵挂那些受疫情影响的同胞,期待他们尽快恢复生产、生活,共同实现我们美丽的中国梦。”郑志表示,此次新冠肺炎疫情牵动着每一个人的心,每个人在不同的岗位上以不同的方式,投入这场人民战争之中,为疫情防控贡献力量、传递温暖。作为中华儿女,在国家有需要的情况下,尽自己所能提供帮助,是应有的责任和担当。

郑志告诉记者,他的捐款来自多年的积蓄。“熟悉我的人都知道,平时我的生活方式很简单,日常开支相对较少,所以这些年有一定的积蓄。”

“我虽然崇尚回归自然和勤俭,但在真正需要花钱的时候会毫不犹豫,钱只有用在需要的人、需要的地方,才会凸显价值和意义。”郑志说,他出生于一个贫苦家庭,从小母亲就教育他:“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”

勤俭是一种意识,也是一种文化,已经融入他生活的方方面面。“郑志用实际行动诠释了新时代 教育工作者的仁爱之心、社会担当和家国情怀,大义之举让我们感动,博爱之心让我们敬佩。”省红十字会党组书记、常务副会长尹秋莲说,把爱的信任落实好,就是红十字会对郑志最大的尊敬。

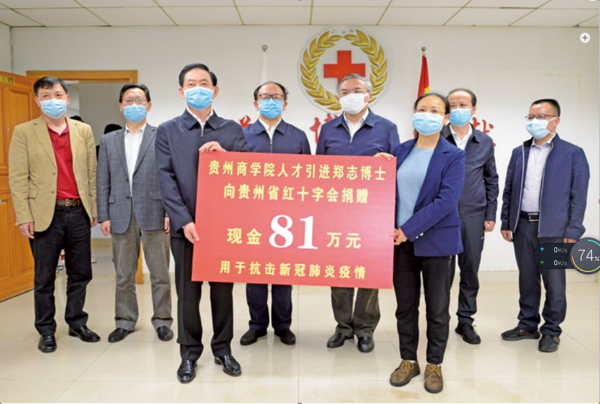

在省红十字会举行的捐赠仪式上,郑志(左三)向贵州省红十字会捐赠现金81万元。

感恩反哺贵州

现年46岁的郑志是安徽颍上人,2016年从中国社会科学院法学研究所·贵州省社会科学院博士后出站,2019年12月被作为高层次人才引进到贵州商学院管理学院工作。

“我很感谢贵州商学院给我提供的人才引进费,这是对我更多更好地做好学术科研的一种激励。”郑志表示,将铭记在心,踏踏实实开拓创新,不辜负单位的期望。

“青年学子是祖国未来发展的希望,培育学生一直是我心之所向。”郑志告诉记者,他把那笔60万元的引 进费转赠资助那些贫困山区优秀的学生,让他们更安心地学习,将来更好回馈社会,报效国家。

“虽然贵州不是我的家乡,但我能有今天的学术积累,是贵州有关领导和老师们的帮助,一步步引领我步入学术的殿堂。”郑志说,“做研究不仅需要宽广的视角,更需要脚踏实地的精神,我珍惜在贵州的学习和工作经历,感恩贵州对我的召唤,更看好贵州的未来!我选择扎根贵州、服务贵州。”

贵州商学院党委副书记、院长罗兵评价:“郑志不但学养深厚、朴实内敛、为人低调,同时在公益和助力人道事业方面矢志不移。”

为人民做学问

郑志在法学和管理学领域研究成果丰硕,先后出版了4部学术专著,承担了多项国家和省部级科研 课题的研究,撰写发表了20余篇高 水平学术论文,学术成果累计达100余万字。

2018年,郑志的博士后出站报告——《环境犯罪被害人的法律保护》 入选第七批中国社会科学博士后文库, 被全国博管会评为优秀博士后学术成果,同年相关成果获贵州省十二次哲学社会科学优秀成果一等奖。2019年12月,郑志被贵州省社科联和贵州省教育厅授予“学术先锋”称号。

“为人民做学问,是习近平总书记对广大哲学社会科学工作者的要求,当然也是我的职责和使命。”郑志认为,每位学者研究的领域不同,遇到的问题和研究的方法也不尽相同,但有一点是共通的,那就是要思考“我们的研究是为什么人的问题”,这是一名学者从事研究工作最基本、最原则性的问题。新时代的学者要自觉把个人学术追求同国家的发展、人民的福祉紧密联系在一起,只有这样才能做出接地气的、经得起实践和历史检验的有价值的成果。

在指导学生攻克学术壁垒时,郑志要求研究团队要把做人、做事、做学问结合起来,把社会责任放在首位;他要求自己不但要做知识的传授者,更要成为真善美的追求者和传播者,以高尚的人格魅力引领整个团队的风气。

郑志在带领团队开展调研时,不分酷暑严寒,尽可能跑遍涉及的现场调查取证,尽可能走访和听取到每一个利益相关者的心声,经常简单地拎一个电脑包就外出蹲点调研,两个月甚至更久。他告诉团队的年轻人:只有静下心、沉下身、耐住寂寞才能做大学问、真学问。

“当代科技发展越来越需要通 过广泛而密切的协作,多个学科交叉、互补、整合,才能挖掘和产生新 的力量。”郑志表示,多个学科融会贯通,知识整合很重要,如果在具体专业学科工作中循规蹈矩,既不注重走出去,也不愿让其他专业、学科融进来,就会永远陷在别人给定的领域中,难于创新发展。